行前提示:以下資訊為個人理解,可能與真實義理有所差距。

▌八識的由來

維基百科中,說明的還算清楚。

部派佛教時期,講的還是六識。八識首次被提及,是在 《楞伽經》( ㄌㄥˊ ㄑㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ)中,楞伽經能確定的最早年代,是求那跋陀羅法師於西元443年的漢譯版本,而 鈴木大拙 推斷約出現於西元1世紀出現。

我們目的在學佛,不在佛學。

前述說明,主要是想讓大家了解,佛陀在生涯的不同階段,會根據所面對的不同對象,以最合適其人事時地物的講法來說明。

我們無需自我設限。

佛陀涅槃後,有許多高僧發掦光大,透過各種觀察角度來為眾生說明佛法。如同牛頓、愛因斯坦、費曼…等大師,在物理學的貢獻一般。

人轉路也轉

這次的進度,原本是 《星雲法師》轉識成智 ─ 成佛必備的智慧 ,不過文章中提及的名詞很多,我覺得比較適合給有基礎的人看。對我而言,看到一個新名詞,就去查詢這是什麼意思。結果就從讀一篇文章,變成讀一本書了。

我也可以像之前有些章節一樣,跳過部分內容。不過我發現,往往那些跳過的內容,不久之後就會回來找你。重覆出現,彷彿提醒你不要忘了它。與其跳過,不如多花點時間讀懂。

所以我換了一個方式,來學習八識和轉識成智。

主要的參考資料,是 常法法師在法鼓講堂的《八識規矩頌》。

常法法師的四次解說共八則影片,這裡是內容簡介:

《八識規矩頌》是玄奘大師於翻譯數百卷唯識經論後, 對於八識所作出的總結。

短短十二頌,道出唯識的生命觀、人生觀、煩惱觀、修行觀。

生命為什麼是現在這個面貌?要活出怎樣的人生?

探索八識,重新找回生命的自主權。

常法法師的簡報檔中,經常出現一張八識的示意圖,出自 寬謙法師。

查詢之後,發現寬謙法師擅長講解 中觀、唯識,就一併將其《八識規矩頌講記》影片附在參考資料中(四部影片,共11小時左右),不過我還沒空看,所以這篇文章還是以常法法師的解說為主,輔以我對一些資料的理解。

架構及理解順序

-

《唯識學》的生命觀 ─ 第八識

-

《唯識學》的人生觀 ─ 第六識、前五識

-

《唯識學》的煩惱觀 ─ 第七識

-

《唯識學》的修行觀 ─ 轉識成智

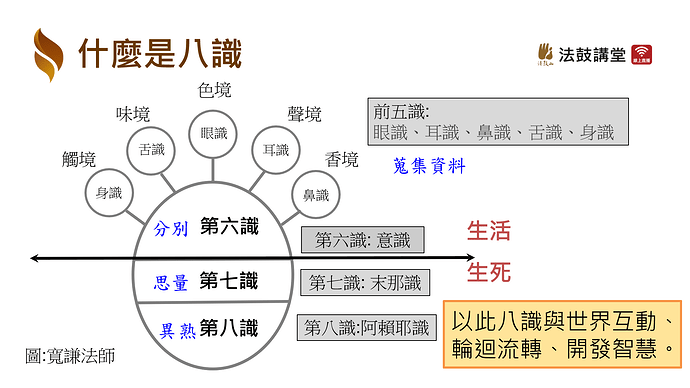

▌什麼是八識

唯識是為了要認識,我們是如何跟這個世界互動的。

世間所有的一切現象,都是我們自己的心識,唯識學就在說明我們的心識是怎麼樣流動的。

當知道我們的煩惱困擾,都是我們自己心識變現出來的,我們就可以學習不再被外境帶著團團轉,就是所謂的心不隨境轉,逐漸的獲得智慧。

前五識就是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識,是透過五根(眼根、耳根、鼻根、舌根、身根)取得外境的資訊,然後辨別為意識。

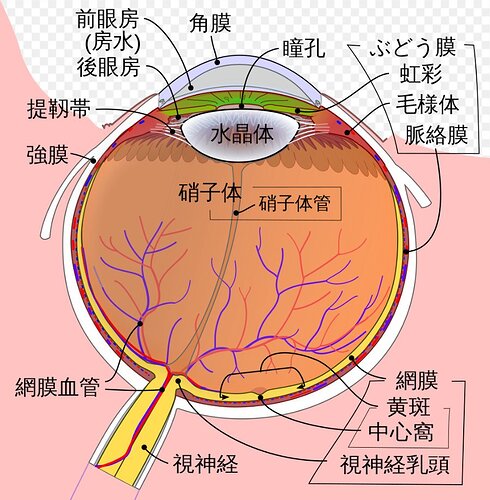

以眼識為例,外界的物品,透過光線折射到眼球(眼外根,就是從人的外觀看得到的眼睛),經過瞳孔、水晶體、視網膜,與內根的視神經共同發生作用而產生眼識,看見物質的形體、顏色,再由意識辨別此物質的形相、顏色。

圖檔來源:Rhcastilhos (translated by Hatsukari715). And Jmarchn - Schematic diagram of the human eye en.svg, CC 表示-継承 3.0, File:Schematic diagram of the human eye ja.svg - Wikimedia Commons

對兩千五百年前的信眾來說,上述說明可能需要一點想像力。但今天的我們,在學習基礎健康教育時,就對各器官、傳遞神經、大小腦腦幹等各司其職,都有一定的理解(當然也對佛陀僅靠開悟,即可理解這麼多而感到敬佩)。

在大乘佛教發展出第七識、第八識後,第六識(意識)的角色就轉換為純粹是生物感官獲得資料的辨識行為了。

龍樹菩薩在《大智度論》中提出:佛說六識,意識所緣的諸法都是生滅法,如果存在「我法」的話,應該有第七識去識別它,但是沒有第七識存在,因此無我。

(如果意識是存在的,應該有第七識與六識相應,但是沒有第七識存在,因此無我)

第七識應該是大乘佛教,從第六根意根拆分出來的,在《雜阿含經·四五二經》中,佛陀已提及十八界(世尊告諸比丘:緣種種界生種種觸,緣種種觸生種種受,緣種種受生種種愛。云何種種界?謂十八界,眼界、色界、眼識界,乃至意界、法界、意識界,是名種種界),表示當時有六根,但尚未有第七識第八識(有提及阿賴耶識,但不是這樣的劃分方式)。

| 十八界 | 十二處 | 六根 → | 眼根 | 耳根 | 鼻根 | 舌根 | 身根 | 意根(第七識) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 十八界 | 十二處 | 六塵 → | 色塵 | 聲塵 | 香塵 | 味塵 | 觸塵 | 法塵 |

| 十八界 | 六識 → | 眼識 | 耳識 | 鼻識 | 舌識 | 身識 | 意識 |

第七識的功能就是它一直在思量有一個我,我很重要、我很重要…。

第七識作用的愈強烈,我執就愈嚴重。你可以觀察自己週遭朋友的差異。

前五識收集進來的資料,原本是客觀的境,但第七識(末那識,即 意根)會自己超譯(過度解讀),判斷進來的資訊,對背後這個偉大的我重不重要、喜不喜歡:這顏色我喜歡、這聲音好不好聽,這味道好難聞…。

背後這個我是什麼?大乘佛教認為就是第八識(阿賴耶識)。

第七識的功能就是對第八識進行主觀感應並形成自我意識 ─ 恆執阿賴耶識為我、我所有。

第八識叫做阿賴耶識,但阿賴耶識只是一本帳冊、一個區塊鏈而已啊,哪裡來的我?

佛教界對阿賴耶識的一般看法(點擊展開)

佛教界的一般看法,阿陀那識和阿賴耶識,這兩個異熟識別名,在佛教初期經論中沒有出現,是因為它們以功能得名,而且行相十分微細

《解深密經》中說:阿陀那識的行相微細,所以佛陀於凡夫及二乘前不演說。

唐譯四十卷本《大方廣佛華嚴經》卷八:「如是甚深阿賴耶識行相微細究竟邊際,唯諸如來住地菩薩之所通達,愚法聲聞及辟支佛、凡夫、外道悉不能知。」

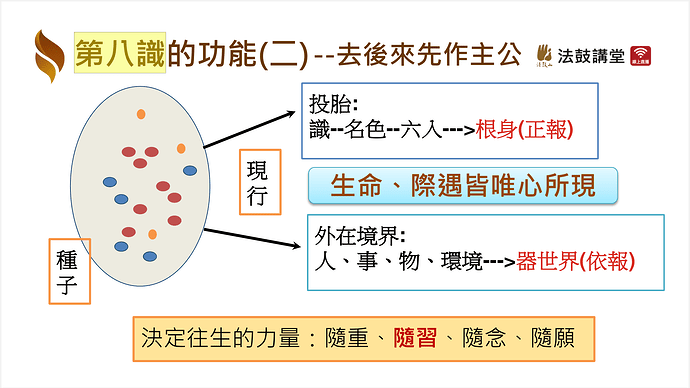

阿賴耶識它就像是一個倉庫,裡面充滿了種子,種子的功能叫異熟。種子如果遇緣成熟,它就會產生我們的果報,我們的果報就會現前。

人只要活著,就是用八識跟這個世界互動,這個互動會讓我們產生更多種子存入阿賴耶識,然後又產生生命的流轉輪迴。

我們只要懂八識是怎麼運作的,它有什麼規矩、有什麼功能、有什麼法則。清楚了之後,就知道很多事情其實是虛幻不實的,都是我們的心識所造成,我們就有機會轉識成智,創造不一樣的生活、不一樣的生命。

▌第八識:阿賴耶識

題外話

提醒:這只是圖像化的比喻。

一個個體累世的為善為惡種子,通通都記在阿賴耶識中,只有現前果報後才能消除。

那麼多資料,在逐一細究前,有辦法一眼看出這個個體的善惡大約平均值嗎?

大家過海關時,可能看過熱成像儀,可以偵測物體(包含人)各部位的溫度。

我想像中大概就類似這個樣子。

資料來源:By Lcamtuf - work by user Lcamtuf, CC BY-SA 3.0, File:Termografia kot.jpg - Wikimedia Commons

正題開始

阿賴耶識是梵語,意思是記憶儲藏,漢文也翻譯作《含藏識》。

阿賴耶識就像一個倉庫的概念,可以裝很多很多的東西。所有的東西都幫你記憶起來,幫你儲藏起來保存。

它這個藏又分成三種意義(唯識稱為三藏):

-

能藏:第八識善於自體中藏累世一切萬法的種子,好似倉庫能藏一切貨物。

-

所藏:現行所薰的種子,如所藏的物品。藏諸種子故,所以叫作所藏。

-

(我愛)執藏:第八識恆被第七識妄執為實我、實法。

種子是一種比喻,因緣成熟時就像發芽,唯識稱為現行(現前的行為)。種子發芽對以前的信眾來說,比較容易理解。

我們不知道阿賴耶識裡面藏了什麼種子,也不知道藏了多少種子,它是累世造業所累積下來的種子。

如果你正確的認識這一點,在遇緣成熟現行時,隨順因緣以八正道回應(?),種子才會消失。反之如果不以正道回應,那就可能身口意再度造業,存入阿賴耶識中,等待下次因緣成熟。

名相(名詞)解釋:不感興趣可略過

現行(現前的行為):種子為因相,依因緣之故,現行為果相。種子、現行法、新薰種子三者之間,「種子生現行」、「現行薰種子」,互為因果,同時完成。

持種(攝持種子):「種子生現行」的種子,是能藏 (能持) ,「現行薰種子」,就是所藏 (所持) 。身口意活動剎那生滅,但第八識會保存種子。

受薰(接受薰習):受前七識身口意業的薰習,等流習氣種子。

習氣就像一個裝過香水的瓶子,即使香水用罄,瓶子上的香味卻久久不滅。薰習參考文章: 《星雲法師》p219 薰習的力量

等流(等同相似):八識田裡存進去的種子,我們不斷的薰習的時候,這些類似的種子,就會凝聚越大的力量,你就會越來越熟悉。

菩薩畏因眾生畏果

印度有一個皇后茉莉夫人請教佛陀,為什麼有的人會長得莊嚴,有的會長得醜陋?

佛陀回答:如果一個人常常會起瞋心,常常會生氣,就會長的醜陋。如果一個女性,看到別人做好事,不會忌妒,而是起隨喜的心,那這個女子就會長得莊嚴。如果有一個人常常有什麼東西就布施、樂意分享,這個人他在未來就會得富貴。

薰習

以下幾項以口頭補充。

-

過去生有薰習、累積

-

好的部分:運動選手、四大讚

-

不好的部分:小孩子說謊

-

從「孟母三遷」談參加共修的優點

正報 & 依報

發現一:阿賴耶識,生為你這個人。這是我第一次學到這個觀念。

發現二:並不是你做了就存入阿賴耶識,而是你在想(身口意的意)的那一刻就存入了。還好大部分的人會三思而後行,想了之後懺悔,沒有去做,就不用太擔心。

發現三:人類能夠分別善惡好壞,造了善惡業,將來要受報。其他的動物,不知道何為善與惡、好與壞,只有本能的動作、行為,所以只是受報而不會造業。《聖嚴法師》06-10 空花水月

你為什麼生而為人,而不是小貓小狗?為什麼生在台灣,而不是非洲?為什麼長得芙蓉出水,而不是非常抱歉?為什麼含著金湯匙出生,而不是含著蕃薯籤(配樂:金包銀)?

在唯識的解釋中,這全是因為阿賴耶識。

投胎

跟隨業力往生,是隨著這一生所造的業力,加上累生累劫所造的業力去投胎,其中以這一生的業力最明顯,過去生的業力仍然存在,只是力量較弱。

而這個業力哪裡來呢?就是存在阿賴耶識的所有種子。

第六識?

無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。

以下十二因緣資料取自 《聖嚴法師》唯識的源流

「無明」是識的根本,「無明」含藏著一切業的種子,那是在「生」的過程中造種種的業而積聚成的一種力量。

因為「無明」而有「行」,「行」是因為「無明」動,是由「無明」的煩惱種子而產生了「現行」;「行」就是現行的意思,也就是業種的現行。

業種現行之後就有「識」,在十二因緣裡所說的「識」不是第八識,而是指第六識,是意識,也就是分別識。

因業種現行而產生第六識,由第六識投胎,叫作「名色」;「名」是精神,「色」是物質。

「六入」就是眼耳鼻舌身意的六根,名為內六入;色聲香味觸法的六境,名為外六入,具名十二入,十二處。

胎兒具足了六根,然後出生,即與六境相對緣塵,就有了「觸」。我們與環境接觸以後就會有「感受」:苦受、樂受、不苦不樂受等等。有了苦樂的感受就有了「愛」,「愛」即是愛樂;愛的相對就是恨,愛恨就是執著,有執著就產生「取」。

因為「取」而「有」下一生的「無明」,這又成了業種。有業種就再產生行、識、名色,也就是「生」。「生」了以後,就必然有「老死」。

第八識?

在《常法法師》八識規矩頌中,對投胎的說明略有不同,我們與十二因緣對照一下。

無明、行、(第六)識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。

無明、行、(第八)識、名色、六入、根身(正報)、觸、受、愛、取、有、生、老死。

對照下圖,在六入與觸之間,補充了根身(正報),不過這裡與前述說明無異。

差別在《常法法師》說明這裡的識是第八識阿賴耶識(對名色的解釋也不同),為什麼呢?可能就是對不同時期、不同派別的說明方式。佛陀時期是第六識,大乘佛教唯識宗是第八識。

當種子因緣俱足起現行的時候,第八識會去投胎,受孕了在媽媽肚子裡的時候,就會長出名色。色是生理的部分,眼、耳、鼻、舌、身,這個根身;名是精神的部分,就是六識。

在媽媽肚子裡,慢慢長出名色。本來是胚胎,慢慢再長出六入(就是六根),然後變成我們的根身(正報)。

去投胎的就是這個第八識,它是最先去的;然後要往生的時候,它是最後離開的。

第八識會決定投胎到人道、畜生道,或者是鬼道,這要看當時第八識裡面的哪些種子起現行。

確定投胎到哪一道後,器世界(依報) 就會跟著,你看到就是那一道的眾生。

佛典故事:國王的女兒嫁給乞丐。

唯識也是這樣告訴我們,我們的正報、我們的依報,其實都是我們自己第八識的種子現行而成。

決定往生的力量,依序如下:隨重、隨習、隨念、隨願。

隨重(比較大的造業)、隨習(平常我們都在薰習什麼種子)、隨念(平常多無記,那就看往生時你的那一念是什麼)、隨願(每天都發願到西方淨土、彌陀淨土…。如果願力很強,往生的時候就隨願)。

第八識的相分,共有三種:

-

一切種子:是受前七轉識熏習而成的種子。

-

器界:有情所處的物質環境。

-

根身:有情由五根所成的身體。

你在高速公路上被後車閃大燈。

淨土宗:帶業往生

淨土宗認為這輩子不要去刺激你的業力種子,就讓它潛伏著,先求生淨土。

等到往生的時候,再處理這些業力的問題,因為到時有阿彌陀佛,有好的環境、好的老師,那時候修行比較快,再來處理業力的問題。

在人世間呢,盡量不要去刺激這個業力種子。

為什麼我覺得有點取巧,這樣真的可以嗎?

異熟

從因遇緣生果,並不是你欠100元,然後就還100元這麼單純。

這個過程稱為 異熟,一般會這樣區分:

-

變異而熟

因到果,性質、外相的變異,如種子變果實。 -

異類而熟

因到果,屬性不同,如惡因得樂果。 -

異時而熟

因到果,需經過一段時間,如三生受報。

因果的形成需要經過一段時間,對我們來講是一個好消息。

我們就可以透過修行,在種子還沒有起現行的時候,來改變這個結果。

有兩個方式:拜懺、空觀。

懺悔的故事:砍了朋友一刀,未來還是要還這個報。因為不斷拜懺,在未來某一世中成為病人,對方是醫生幫他開刀,這個種子就了了。這就是所謂的重罪輕報、重報輕受。

所以從因到果,異熟對修行人來說,是一個很好的消息。

因有善惡,果唯無記。

第八識的體性

- 三性:善、惡、無記(不善不惡)。

我們一般做的事分三種:善、惡、不善不惡(無記)。第八識只負責儲存種子,無關善惡,所以是屬於無記。

- 覆:與煩惱相應,遮蔽聖道、智慧。(覆蓋的覆)

第八識不會(覆蓋)遮蔽真實的本質(真如)。

第八識是無覆無記,故能受薰持種。

第八識的相應心所 ─ 五遍行

我們在討論 《星雲法師》十八界 ─ 心物結合的世間 時,曾經提過第六識相應的五十一心所(但了解不夠透徹,沒有仔細討論,果然就回來找我們了)。

五十一心所:遍行心所五、別境心所五、善心所十一、煩惱心所六、隨煩惱心所二十、不定心所四。

遍行心所有五,分別為:觸、作意、受、想、思。

-

遍一切性(善、惡、無記)、時(無時無刻)、地(三界九地,任何地方)、心(八識)。

這句話的意思是:

-

觸、作意、受、想、思。

五遍行的「一切性」?

-

普遍性 :五遍行是心念活動的基礎,不論善惡、大小、高低,只要有心念產生,就會伴隨著五遍行。

-

恆常性 :五遍行與心王恆常相應,無時不在。

-

全面性 :透過強調「一切性」,可以幫助我們更全面地了解心的運作。

未完待續