▌壹、前言

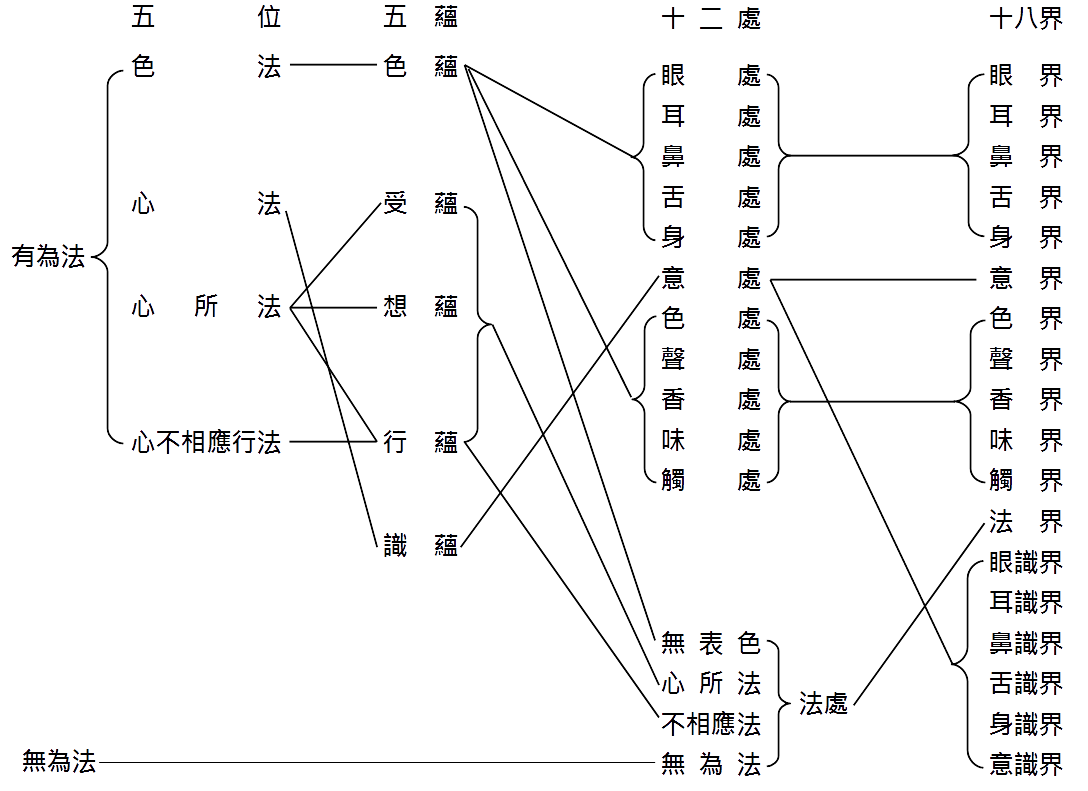

佛陀將宇宙萬有的事物,歸納為色、心二法,也就是物質現象與精神活動。

但是眾生根器不同,迷悟的程度也有差別,所以

-

對於心法不能了解的人,佛陀為他說五蘊 ─ 色、受、想、行、識;

-

對色法認識不清楚的人,則為他說十二處 ─ 眼、耳、鼻、舌、身、意六根,以及色、聲、香、味、觸、法六塵;

-

對色、心二法都不明白的人,則為他說十八界 ─ 生理方面的六根、物理方面的六塵與心理方面的六識。

六根:眼、耳、鼻、舌、身、意

六塵:色、聲、香、味、觸、法

六識:眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識

五蘊、十二處、十八界都是在說明宇宙萬有的主觀條件與客觀環境。

一、是助力也是阻力

你看到的,並不是你看到的,而是你意識到的。

你以為你看到了,其實只是你意識到的。

許多現代人所受的基礎教育,內容已遠遠超過兩千五百年前的古人。對各類人體感官(甚至體內器官),應該還算熟悉。

對於六根、六塵、六識,乃至於五蘊,應該都不難理解。

但正因為這熟悉,可能讓我們只專注在表象,而忘了可以透過改變意識來斷除煩惱。

尋常一樣窗前月,才有梅花便不同。

我們被教育所形塑,就像工廠生產出來的玩偶,知道一般知識,卻缺乏獨立自主思考的能力。

二、是幸運也是不幸

現代人另一項大挑戰,是刻意設計來吸引你注意力的媒體,進化快速,從文字、圖片、影片、短影音,快速進化中。

iPhone 可以檢視你每天使用多久,時間都花在哪裡。

你如果認知到,你被不必要的事物(萬法),占據了太多時間,喪失了自主權。恭喜你,你已經跨出了第一步。

放下手機,立地成佛。

你,其實有選擇。

三、我們沒有發現,只是學會,甚至只是知道

我們不是牛頓,愛因思坦,我們沒有發現那些物理,我們只是被教導他們發現的理論,就以為我們學會了。換個容易懂的方式來說,你只是被告知…。

例如:地球是圓的。耳朵可以聽到聲音。這是紅色、這是藍色。

忘了科學物理,還有無止盡的前進空間;也忘了不要只是當一面鏡子,只是反映外面的投射;先了解自己的不足,然後從知道到學會、從學會到發現。

| 六識 | 六根 | 六塵 |

|---|---|---|

| 眼識 | (內根)眼根(外根) → 見 → | 色 |

| 耳識 | (內根)耳根(外根) → 聽 → | 聲 |

| 鼻識 | (內根)鼻根(外根) → 聞 → | 香 |

| 舌識 | (內根)舌根(外根) → 嚐 → | 味 |

| 身識 | (內根)身根(外根) → 感 → | 觸 |

| 意識 | 意根 → 知 → | 法 |

▌貳、六根

六根又作六情,指眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根六種感覺器官或是認識能力。

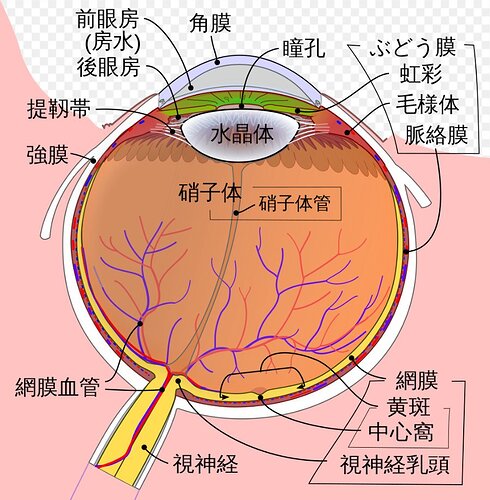

眼、耳、鼻、舌、身等前五根,又分為內根與外根。

外根 指生理器官,是我們視覺上看得見的眼、耳、鼻、舌、身。又稱浮塵根。

內根 相當於神經,有發識取境的功能,勝於外根,所以稱為勝義根,是清淨四大所成,所以又稱淨色根。

根含有自在、光顯、增上的意思。

「自在」,是指根的本身有引發識的自在功能;

「光顯」是根對境有見性、光明性,能見色聞聲等;

「增上」是根能發識,能幫助識生了別作用。不過根與境接觸時,必須內外根共同發生作用,才會產生識。

例如眼的外根的瞳孔、水晶體、視網膜與內根的視神經共同發生作用,而產生眼識,能看見物質的形體、顏色,再由第六意識辨別此物質的形相、顏色。

圖檔來源:Image by Bruno Henrique from Pixabay

圖檔來源:Rhcastilhos (translated by Hatsukari715). And Jmarchn - Schematic diagram of the human eye en.svg, CC 表示-継承 3.0, File:Schematic diagram of the human eye ja.svg - Wikimedia Commons

《俱舍論》說五根對於四件事有各別增上的作用:

-

於莊嚴身有增上作用:五官端正。

-

於導養身有增上作用:趨吉避兇。

-

於生識等有增上作用:如果沒有五根,識就無法產生,所以根對於識有增上的作用。

-

於不共事有增上作用:眼根只能見色,不能聽聲音,其餘類似。

嗅覺實際上與味覺相關。最明顯的例子,就是你鼻子不通時,吃東西的味道和平常不一樣。

▌參、六塵

六塵指眼耳鼻舌身意等六根所面對的六種對境,也是六識所感覺認識的六種境界,即色、聲、香、味、觸、法。又稱六妄、六衰、六賊。

色塵是眼根所看見的對象。

聲塵是耳根所聽到的外境(聲音)。

香塵是鼻根所嗅的外境(味道)。

味塵是舌根所嘗的外境(味道)。

觸塵是身根所接觸的外境,有堅、濕、軟、動四大,及滑、澀、重、輕、冷、飢、渴等。

法塵是意根所對、意識所緣的外境,廣泛包含宇宙萬有的事物。

▌肆、六識

六識,是依著眼耳鼻舌身意等六根,對色聲香味觸法等六境,能產生見、聞、嗅、味、觸、知等了別作用的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等六識。

六識是通善、惡、無記三性,因此我們的六識在觀察思考這個世界時,有愛、憎、中庸的不同心理作用。

六識中以意識為中心,它強而有力,作善作惡全是意識給予主導的作用。

遇見同一情境,因意識而產生截然不同的結果。

假設你在鐵達尼號上,眼見船快沉了,好不容易就要擠上救生艇。這時你看到倒臥一旁的婦女小孩,你可以決定自己上救生艇、也可以決定讓給她們上。

一、九緣生識

六識生起時,各自具備必須的緣:

-

明緣:明,是光明。有光明才能顯示諸色相;眼根在黑暗中看不見,不能生識,因此明是眼識的緣。

-

空緣:空,是空間距離。有空間才能顯示諸色相;根與境之間要有空間距離才能生識,空是眼識與耳識的緣。

現代科學已知聲音傳播需要介質(例如空氣)。

-

根緣:根,指眼、耳、鼻、舌、身五根。眼識是依眼根而能見,耳識依耳根而能聞,鼻識依鼻根而能嗅,舌識依舌根而能嘗,身識依身根而能覺,如果沒有五根,則五識無所依,所以五根是五識的緣。

-

境緣:境,指色、聲、香、味、觸五塵之境。眼耳鼻舌身等五根,雖然具備見聞嗅嘗覺等五識,但是如果沒有色聲香味觸等五種塵境相對,五識也無法產生,所以境是五識的緣。

-

作意緣:作意是覺察的意思。如眼對色時,便能覺察,引領趣境,使第六識生起分別善惡的念頭。耳、鼻、舌、身面對外境時,也是如此。所以行使一切識境,都是由於作意,作意可說是眼等六識的緣。

-

根本依緣:根本指第八阿賴耶識,它是諸識的根本。眼耳鼻舌身意等六識依第八阿賴耶識相分才能生,第八識相分則托眼等六識才能起,所以根本依為六識及第八識的緣。

-

染淨依緣:染淨依即第七末那識,一切染淨諸法都是依第七識而轉。也就是眼耳鼻舌身意等六識,面對色聲香味觸法等六塵境,如果生起煩惱惑業,此煩惱染法就會轉歸於第八識而成有漏;如果六識修清淨業,這清淨法也是轉歸於第八識而成無漏,所以稱為染淨依。另外,第七識也是依第八識才能轉,第八識則依第七識而隨緣,它們互相依存、轉遞,因此染淨依是眼等八識的緣。

-

分別依緣:分別指第六識,此識能分別善惡、有漏無漏、色心諸法。眼等五根雖然能取境,但都須依第六識才能分別,可知五根境的好惡,是由第六識的分別而來。

-

種子緣:種子指眼等八識的種子。眼識依眼根種子而能見色,耳識依耳根種子而能聞聲,鼻識依鼻根種子而能嗅香,舌識依舌根種子而能嘗味,身識依身根種子而能覺觸,意識依意識種子而能分別。可見種子是眼根等諸識的緣。

這點我不明白。

眼識生起,要具備前面所說的九緣;耳識生起時,除第一明緣外,要具備其餘八緣;鼻、舌、身三識除第二空緣、第一明緣外,要具備其餘七緣。除此之外,還有一個「等無間緣」是八識都須具有的。

鼻、舌、身三根必須與外境和合才能生識,例如將東西放在舌頭上,才能分辨出酸、甜、苦等味道;身體要接觸到外境,才能知道堅、軟、濕等情境,這叫做「合中取境」。而眼、耳根必須與外境有空間距離才能生識,如果將物品放在眼睛上面,就不能產生眼識而認識外境,這叫做「離中取境」。

前五識的作用,比較單純而明顯,是以五根為所依,以五境為所緣,它們有相同的五件事:同依一色根、同緣一色境、共緣現在境、皆只有現量、皆有間斷。

前五識所屬的相應心所,有遍行心所五、別境心所五、善心所十一、中隨煩惱二、大隨煩惱八、根本煩惱的貪、瞋、痴三,總共三十四個。

前五識要轉識成智,必須第八阿賴耶識先轉成大圓鏡智,前五識才能轉成無漏的成所作智,成辦自他所作事業等智。

二、第六識的產生

平常起心動念都是意識的活動力,第六意識是依止根本識而恆常現起的,有時候由於某種特殊狀況、環境或力量,意識也會不現起。這種特殊情況有五種:

1.無想天:生到色界第四禪天的無想天眾生,由於修習無想定力,其心心所滅,前六識都不會起活動。

2.無想定:外道修無想定,滅前六心心所,特別滅想心所,因此前六識都不起活動。

3.滅盡定:修此定的人,知道受想二心所是一切貪著分別的起源,和一切紛爭的根本,所以他們滅除受想而修定,使六識心所滅而不生起。滅盡定是九次第定中最高的定,聖者修習,藉定力壓制而使第六意識寂靜不起。

4.睡眠:睡眠時,如果無夢就是無意識的活動。作夢,佛學上稱為獨頭意識的活動。

6.悶絕:不省人事的心理狀態,或因受過分刺激,或因極高的熱病、酒醉、被他損害等,都可能神經悶絕,不起意識作用。

除了上面五種,我們的意識是恆常現起的,它是遍緣有為、無為等一切諸法,而生起思惟、了別的作用。此作用有五俱與不俱二種。

五俱意識是與前五識並生俱起的意識,能明了所緣的境,所以又稱「明了意識」,這五俱是:

1.意識與眼識同時生起,叫做「眼俱意識」。如眼根和色塵相觸,產生意識而了知色塵的形相。

2.意識與耳識同時生起,叫「耳俱意識」。如耳根與聲塵,產生意識而能辨別聲音。

3.意識與鼻識同時生起,叫「鼻俱意識」。如鼻根與香塵接觸,產生意識而明白氣味。

4.意識與舌識同時生起,叫「舌俱意識」。如舌根與味塵接觸,產生意識而分別味道。

5.意識與身識同時生起,叫「身俱意識」。如身根與觸塵接觸,產生意識而認識滑澀。

五俱,並不是五識和意識同時並起,而是或一俱、或二俱、或五俱不定,要看俱緣、不俱緣來決定。

不俱意識,又稱獨頭意識,它不與前五識俱起,是孤獨散起的意識,分夢中、定中、散位、狂亂四種:

-

夢中獨頭意識:是睡夢中朦朧現起的意識作用。

-

定中獨頭意識:是禪定中與色界、無色界等一切定心俱起的意識。

-

散位獨頭意識:指脫離前五識而單獨現起的意識。如追憶過去、預卜未來,或種種想像、思慮等。

-

狂亂獨頭意識:類似精神病患者,常獨言獨語,別人不知所云,事實上他的意識是緣著他自己的境界在活動。

第六意識的作用,有幾個特點:

-

能思,能了別外境的對象。

-

能了別色法。

-

不僅能了別現在的事理,還能了別過去、未來的事理。

-

不僅是剎那了別,還能作相續不斷的了別。

-

能造作業果。

前五識只能了知自己界限以內的東西,如眼識只能緣色,耳識只能緣聲,不能代替別種識發生作用。而第六意識則能與前五識的每一識同時俱起,發生了別作用。譬如眼見色只能了知是色,至於是紅色或綠色,則有賴意識的作用。

意識與前五識共同發生作用時,還要有五心與前五識的外境互相作用,才能完全了別:

-

率爾心:眼識初對外境時,那一剎那率然任運而起心,尚無善惡的分別。

-

尋求心:生起率爾心之後,為了了知外境,便推尋求覓而生起分別見解的心。

-

決定心:了知外境之後,再加以印證了解,以便審察決定善惡。

-

染淨心:對外境生起好惡等情感之後,於順境會生樂受而住於善境;於違境會生苦受而住於惡境;於非順非違的中庸境,則住於捨受。不過這種染淨心只是一念而已。

-

等流心:對善惡之法分別染淨之後,再各隨其類而相續不已,也就是對善法作持續淨想,對惡法作持續染想,如此念念相續,前後無異。

另外,意識對內外之境,不分色法心法、有形無形及過去現在未來,有比知、推測的作用。

三、第六識的相應心所

我們認識觀察這個現象世界,全都是第六識的作用。前五識相應的心所有多有少,唯有第六識具備一切心所有法;五十一心所全部和第六識相應。五十一心所是:

-

遍行心所五:觸、作意、受、想、思。

-

別境心所五:欲、勝解、念、定、慧。

-

善心所十一:信、慚、愧、無貪、無瞋、無痴、勤、輕安、不放逸、行捨、不害。

-

煩惱心所六:貪、瞋、痴、慢、疑、惡見──此為根本煩惱。

-

隨煩惱心所二十:

(1)小隨煩惱十種:忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、害、憍。

(2)中隨煩惱二種:無慚及無愧。

(3)大隨煩惱八種:掉舉、昏沉、不信、懈怠、放逸、失念、散亂、不正知。

-

不定心所四:悔、眠、尋、伺。

第六意識是八識中最猛利、最敏捷的,具有自由自在的能力。

第六識是攀緣六塵外境的妄心,終日昏昏昧昧,隨塵觸境,起惑造業,永無休止,人生多少罪業,都是由它而來。

當第六識進入歡喜地的階段時,分別我執(於計我法中,分別我能行善行惡等事而起執著,是依自己的分別力而生者),已能伏住不起,不過俱生我執(於五蘊等法中,強立主宰,妄執為我,與身俱生),還眠伏在阿賴耶識裡,要到第七遠行地之後,俱生我執的現行與種子才會完全斷絕,這時第六意識便由有漏,轉成無漏的妙觀察智。

妙觀察智能攝觀自心,善觀諸法的自相共相;能引生無量功德及觀有情心行差別而說法;也能如理如量方便善巧而無遺失,所以能圓滿明淨,普照三千世界,說一切法,斷一切疑,度一切眾生皆得利樂。

五蘊、十二處(入)、十八界關係列表如下:

圖檔來自星雲法師另一篇文章:p197 參、俱舍宗要義

▌參考資料

》本次進度:《星雲大師全集》p189 第一篇 十八界 ─ 心物結合的世間

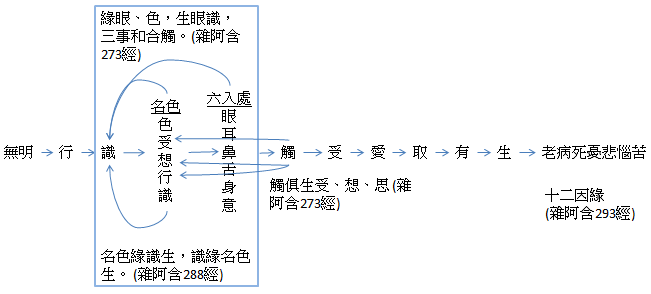

》由《雜阿含經》淺談《心經》的核心概念

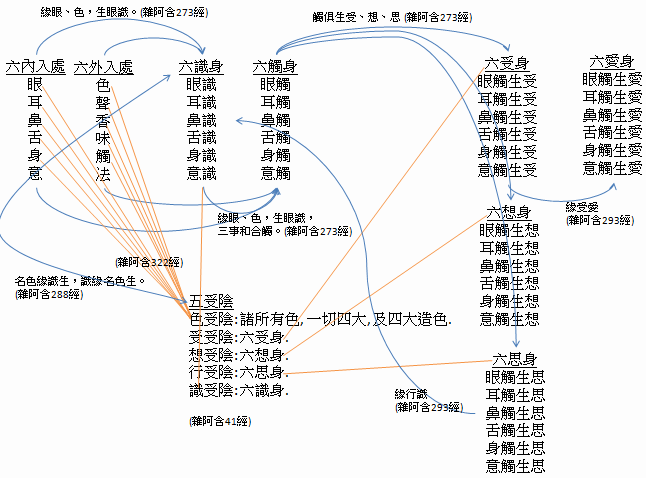

我在這個部落格(佛法之探究與實踐)看到很棒的觀點,以下是其內容和圖表節錄:

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。

舍利子!色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受、想、行、識,亦復如是。

五蘊皆空

舍利子!是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減。

是故,空中無色,無受、想、行、識;

五蘊皆空

無眼、耳、鼻、舌、身、意;

六內入處皆空

無色、聲、香、味、觸、法;

六外入處皆空

無眼界,乃至無意識界;

十八界皆空. 十八界: 六內入處、六外入處、六識

無無明亦無無明盡,乃至無老死亦無老死盡;

十二因緣皆空

無苦、集、滅、道;無智,亦無得。 (下略)

【習題】

-

何謂十八界?

-

在什麼特殊情況下,意識不會現起?

-

五俱意識的內容是什麼?

-

意識與前五識共同發生作用時,還必須具備什麼條件才能完全了別?

-

試述第六意識的相應心所。

-

五蘊、十二處、十八界的關係如何?