本文有比較多不在星雲法師原文內的說明,有可能不正確,還請師兄大德們不吝指導。

一言以蔽之:信受奉行。

「信解行證」是佛教修行的四個階段或層次,代表著從 初發心 到 最終證悟 的完整修行過程。

在佛教傳統中,「信解行證」是一個完整的修行體系,從思想到行為,從理論到實踐的全面修行過程。

-

由信而解:從信仰發展到理解。

-

由解而行:從理解發展到實踐。

-

由行而證:從實踐達到證悟。

四個階段並非分離的,而是相互依存、相互促進。

更深的理解會增強信心,實踐會加深理解,而證悟又會進一步堅定信心和指導實踐。

因為相信(信解),所以前進(行證)。

▌信(śraddhā)信仰

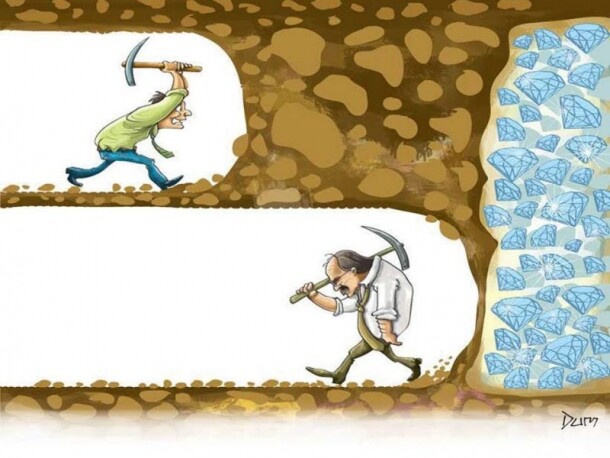

這張網路上流傳許久的示意圖,勉勵我們不要輕易放棄,再多堅持一點點。

我佛經讀的不多,不知道合適的範例,我舉其他領域來當範例。

後來想想:佛陀的修行過程,蠻適合當範例。

範例一:義大利天文學家伽利略的故事,大家應該都聽過,

他因支持哥白尼的日心說(太陽是宇宙的中心,地球繞太陽運行)而與天主教會支持的地心說(地球是宇宙中心,一切天體圍繞地球運行)發生衝突。

教會判處他終身監禁,後來改為在家軟禁,直到他 1642 年去世。

三百多年後,1992 年教宗若望保祿二世,正式承認教會當年對伽利略的處理是錯誤的,並為此道歉。

範例二:「母親們的救星」匈牙利醫生伊格納茲·塞麥爾維斯(Ignaz Semmelweis)

19世紀中期,當時的人還不知道細菌的存在。

塞麥爾維斯醫生注意到,醫院裡由醫生接生的產婦(每1000次接生約98.4人死亡),比由助產士接生的產婦(每1000次接生約36.2人死亡)死亡率高得多。

他推斷這可能是因為醫生在解剖屍體後直接為產婦接生,沒有正確清潔手部。

他要求醫生們,在為產婦檢查前用氯化石灰溶液洗手,結果產婦死亡率顯著下降(每1000次接生約12.7人死亡)。

然而,當時的醫學界還不能接受「看不見的病原體」這個概念,許多同事拒絕執行,甚至嘲笑他。

塞麥爾維斯醫生堅持自己的信念,但遭受了巨大的阻力,最後被強迫送進精神病院並在裡面去世。

幾十年後,路易斯·巴斯德和羅伯特·科赫的微生物理論證實了塞麥爾維斯醫生的觀點。

塞麥爾維斯醫生現在被認為是醫院感染控制和抗菌措施的先驅,被稱為「母親們的救星」。

星雲法師以不同程度的信來說明:「邪信」、「不信」、「迷信」、「正信」。

星雲法師認為「迷信」比「不信」好,這點我認為宜清楚定義,比較不會被誤解。

《成唯識論》卷六:「云何為信?於實、德、能,深忍樂欲,心淨為性,對治不信,樂善為業。」

點擊看更多

以下資訊整理自 Claude 和 ChatGPT 說明。

-

「云何為信」:什麼是信?

-

「於實、德、能,深忍樂欲」指的是信心的對象與態度:

-

「實」:真實。對佛法的真理(如四聖諦、因果法則)信受不疑。

-

「德」:功德。相信佛、法、僧三寶的功德(佛的智慧與慈悲、法的解脫之道、僧的修行實踐)。

-

「能」:能力。對修行能完成的成果有信心,相信透過正確的修行能夠達到解脫與覺悟。

-

「深忍樂欲」:對上述三者產生堅固的信念(深忍),並且內心樂於接受與實踐(樂欲)。

-

-

「心淨為性」:信的本質是清淨的心,當一個人具有正確的信仰時,內心自然遠離疑惑與顛倒,趨向清淨。

-

「對治不信」:信的作用之一是對治「不信」(無信、懷疑、錯誤見解)。若沒有信,容易產生對佛法的懷疑,無法真心投入修行。

-

「樂善為業」:信的結果是「樂於行善」,當一個人真正對佛法生起信心,自然會樂於行持善法,如持戒、布施、修定、修慧等。信心是促使修行者積極向善的重要動力。

佛教中的「信」是一種對真理、德行和修行能力的堅定信仰,具有清淨心,消除疑惑,引導人向善。

《雜阿含經》卷三十「四不壞信」:「於佛不壞淨信,於法不壞淨信,於僧不壞淨信,於戒律不壞淨信。」

點擊看更多

以下資訊修改自 Claude 說明。

四不壞淨信的含義

-

於佛不壞淨信:對佛陀(釋迦牟尼)的純淨信仰不會動搖或破壞。這包括對佛陀的智慧、慈悲和解脫能力的深刻信任,相信佛陀是一位完全覺悟的導師。

-

於法不壞淨信:對佛法(佛陀教導的真理和修行方法)的純淨信仰不會動搖。這表示相信佛陀所教導的教義能夠指引人們離苦得樂,達到解脫。

-

於僧不壞淨信:對僧伽(佛教修行團體)的純淨信仰不會動搖。僧伽是實踐佛法的修行團體,代表著佛法的傳承和實踐。

-

於戒律不壞淨信:對佛教戒律的純淨信仰不會動搖。戒律是佛教修行的基礎,是淨化身心、達到解脫的重要途徑。

四不壞淨信的意義

-

修行基礎:這四種信仰被視為佛教修行的基礎,是進入佛道的入門條件。

-

預流果:在佛教中,具備這四不壞淨信的人被認為已經證得「預流果」(須陀洹果),即已進入聖者之流,不再墮入惡道。

-

精神支柱:這四種信仰為佛教徒提供了精神支柱,使其在面對困難和挑戰時能夠保持正念和堅定。

-

解脫道路:四不壞淨信是佛教修行者走向解脫的必經之路,是淨化心靈的重要方法。

「不壞淨信」中的「不壞」表示這種信仰堅固不動搖,「淨」則表示這種信仰是清淨無染的。這種信仰不是盲目的迷信,而是建立在對佛、法、僧、戒的深刻理解和體驗之上的。

▌解(jñāna)慧解/理解

佛教不同於其他宗教的地方,在於佛教並不一味叫人信仰,佛教的信仰是要我們建立在理智上,因此佛教很注重慧解。

星雲法師以四點來說明:

-

親近善士,多聞薰習

-

廣閱三藏,一門深入

-

以四依止,入佛智慧

-

如理思惟,法隨法行

《成佛之道》:聞法應該「如器受於水,如地植於種,應離三種失」。

點擊看更多

-

「如器受於水」:聽法者應該像容器接受水一樣來接受佛法。一個好的容器能夠完整地接收和保存水。

-

「如地植於種」:聽法者應該像大地接受種子一樣來接受佛法教義。好的土地能讓種子生根發芽、茁壯成長。

-

「應離三種失」1:聽聞佛法時應避免的三種過失。

-

覆器過失:如同倒扣的容器無法接受水一樣,如果聽法者不願開放心靈、不願聆聽,就無法接受佛法。

-

穢器過失:如同髒污的容器會污染注入的水一樣,如果聽法者帶著偏見、邪見或不純淨的動機聽法,就會扭曲或污染所接收的教法。

-

漏器過失:如同有漏洞的容器無法保存水一樣,如果聽法者聽後不加記憶、思惟,很快就會忘記所聽聞的內容。

-

-

「應離三種失」2:上述「應離三種失」皆屬「如器受於水」,所以也對「如地植於種」稍加說明。

-

不毛地過失:貧瘠的土地無法讓種子生長,如果修行者缺乏信心與精進,即使佛法的種子撒下,也無法真正發芽成長。

-

鹽鹼地過失:如同鹽鹼土地會使種子無法正常生長一樣,若心中充滿貪嗔癡等煩惱毒素,即使接受了佛法種子,也難以茁壯成長。

-

荒蕪地過失:如同荒蕪的土地雜草叢生一樣,若心中充斥著各種世俗雜念和錯誤見解,則佛法的善種子會被這些雜草窒息。

-

▌行(caryā)修行/實踐

不同根器的修行人,有不同的修行方法。例如:聲聞乘修四諦法,緣覺乘修十二因緣觀,菩薩乘修六度萬行。

各宗各派也有各自不同的修行法門,例如:蓮宗以念佛為要,禪宗以參禪為主,華嚴宗以經教為宗。

堅持:不管那種方法,修行所應秉持的堅毅態度則是一致的。

《俱舍論》卷二十七記載有如來的三種圓德,其中「因圓德」有四項成就佛道的修行態度:

「俱舍論」中的舍,讀音應該是同捨棄的捨,還是房舍的舍?

「俱舍」是梵文 Kosa 的音譯。Kosa 的意思是容器,有「能藏」之義。世親菩薩取其能包藏各種不同說法之意,故譯為「俱舍」。資料來源:香光資訊網_俱舍論解題。

-

無餘修:福德與智慧二種資糧具修而無遺。(無餘:不遺漏。不偏廢任何法門:戒、定、慧三學並修)

-

長時修:持續精進。

-

無間修:無剎那荒廢修行。

-

尊重修:恭敬所學,尊重一切眾生,不生憍慢。

點擊看更多

以下資訊整理自 ChatGPT 說明。

1. 無餘修(無餘修習)

- 意義:不遺漏、不殘缺地修行,完整地依循佛法修習,不斷圓滿道業。

- 重點:

- 不偏廢任何修行法門,如戒、定、慧三學並修,不只強調某一部分而忽略其他。

- 對所修的法門要深入,不能只學表面或選擇性修習。

- 例子:不僅修習禪定(定),也同時修持戒律(戒),並努力增長智慧(慧),三者圓滿修行。

2. 長時修(長時間修習)

- 意義:長期持續地修行,不求速成,理解修行是一個長遠的過程。

- 重點:

- 修行不能急於求成,而應該耐心精進,長期堅持,才能真正內化佛法的智慧。

- 不因一時的困難或瓶頸而放棄,真正發願長久修行,直至解脫。

- 例子:像滴水穿石一樣,禪修者每天持續打坐,累積正念,最終能達到定慧增長。

3. 無間修(不間斷修習)

- 意義:修行應該精進不懈,不應間斷,以確保修行的成果不會退失。

- 重點:

- 修行不能三天打魚、兩天曬網,應該每天精進,讓修行成為生活的一部分。

- 在行住坐臥中都保持正念,不讓懈怠與散亂影響修行的連續性。

- 例子:即使日常工作繁忙,仍然保持每日修習,例如每日早晚課、持咒、禪修等。

4. 尊重修(恭敬修習)

- 意義:對於所修的法門、導師、三寶保持恭敬心,才能得到真正的利益。

- 重點:

- 以恭敬心學法,避免輕慢或隨便對待修行,否則難以深入法義。

- 尊重佛法僧三寶,以及修行的戒律與教法,不輕視任何善知識的教導。

- 例子:參加佛法講座時,懷著恭敬心聆聽,不隨便懷疑或批判,而是虛心學習。

▌證(abhisamaya)證悟

證,契會真理而證悟。

解與證是不能分開的,不經體證的道理,不能算是真的理解,只能說是知道;若非通達理解,也沒有證悟可言。

不同根器的修行者,因方向、目標的不同,形成不同的證悟階位。

點擊看更多(證悟階位 & 速度)

-

聲聞乘:自凡夫至阿羅漢,速者三生,遲者六十劫,證得的果位有四 ─ 預流果、一來果、不來果和阿羅漢果。

-

菩薩乘:又稱佛乘,從凡夫到成佛,需三大阿僧祇劫的時間,有十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺等五十二個階位。

依證悟的遲速而言,又有頓悟與漸悟之分。

▌白話「信解行證」

點擊看更多「信解行證」

以下資訊修改自 Claude 說明。

「信解行證」是佛教修行的四個階段或層次,代表著從初發心到最終證悟的完整修行過程。這四個階段環環相扣,構成了佛教修行的整體架構。

1. 信(信心)

「信」是修行的起點,指的是對佛法的信心和信仰。

-

對佛陀、佛法、僧伽的信心(三寶信仰)

-

對因果法則的信心

-

對修行能夠帶來解脫的信心

沒有這種初步的信心,修行者很難開始並堅持修行之路。信心是推動一個人踏上佛道的動力。

2. 解(理解)

「解」是指對佛法教義的理解和領悟。

-

透過聽聞佛法(聞)

-

思考和分析所聽聞的內容(思)

-

對佛法核心概念如四聖諦、緣起法、空性等的理性理解

「解」的階段將單純的信仰轉化為有根據的智慧認知,使修行者明白自己為何修行及修行的目標。

3. 行(實踐)

「行」是指將所理解的佛法付諸實踐。

-

持守戒律,修持淨行

-

修習禪定、止觀等各種修行方法

-

在日常生活中實踐佛法的教導,如慈悲、布施等

「行」的階段將理論知識轉化為實際體驗,是從知道到做到的過程。沒有實踐,單純的理解只能是學術研究,無法帶來真正的轉化。

4. 證(證悟)

「證」是指通過實踐而達到的親身體驗和覺悟。

-

證得各種修行境界,如四禪八定

-

證悟佛法所說的真理,如空性、無我等

-

最終證得涅槃,解脫生死

「證」的階段是修行的最終目標,是對真理的直接體驗,超越了概念和語言的描述。

「信解行證」的意義

「信解行證」展示了佛教修行的漸進性和完整性。強調了從思想到行為,從理論到實踐的全面修行過程。

▌【習題】

-

試以譬喻說明信仰的重要性。

-

正信的條件是什麼?

-

如何尋求慧解?

-

修行應秉持怎樣的態度?

-

證悟後的生活怎樣?

-

信解行證的次第為何?